持久才是硬道理?为何手机不搞超薄改玩续航了

大家是否记得,在前几年,很多厂商一直试图让手机变得更加轻薄,特别是旗舰级智能手机,就算是再薄1mm也愿意下很大的功夫。而在2016年的智能手机除了上面提到的那些变化,重新回到机身外观上来看,设计方面真的有突破性变化吗?也许并没有!

过去几年里一直在吹嘘的“更轻、更薄”,似乎已经不再是主要趋势了,取而代之的是“曲面屏”“全面屏”的设计潮流。为何智能手机变得更薄已经不那么容易了呢?

1。电池技术瓶颈为续航仍需大空间装大电池

首先如果一款智能手机倾向于更薄的设计,那么最大问题无非就是内部所需的电池空间。原本手机机身内部空间就非常宝贵,需要加入各种功能模块,无疑需要压缩机身内部的空间。而在这种状况下,想要保留更多的功能模块,还要将机身做的更加轻薄,最直接的办法就是压缩电池的容量,然而加入更多的功能模块只会更加耗电,明显与轻薄机身的理念背道而驰。

而对于大家来说,电池的续航远比那些花哨的功能以及轻薄的机身更加实在。尽管过去几年时间里,我们看到的电池技术有了更多预想中的技术变革,例如实现了快速充电,但是最本质的东西没有发生变化,也就是整体的续航时间在电池上一直难以突破。一天一充甚至一天几充的概念,现在同样还是大家使用智能手机的常态,重度使用者甚至撑不到一天,不得不考虑移动电源等配件。

2。因为电池没办法更薄?

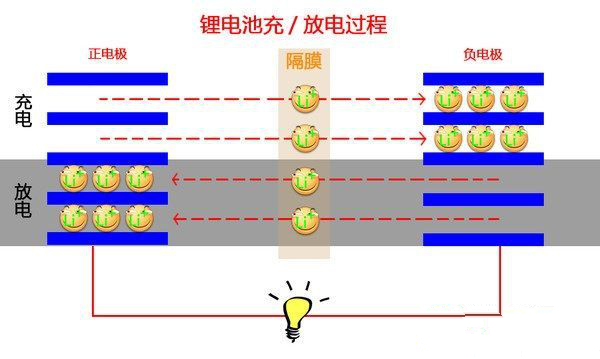

智能手机无法变薄的两个因素,一是电池技术瓶颈,二是考虑到安全性;电池瓶颈很好理解,在还没有新能源出现的情况下,市面上的基本都是锂电池为原材料,锂电池靠着“锂离子”在正、负极中的嵌入与脱出,实现电能与化学能的相互转化。由于目前负极材料比容量接近正极材料比容量一倍,因此研制更高比容量的正极材料是锂离子电池提高能量密度的瓶颈因素。

锂电池工作原理

锂电池工作原理二就是安全问题,目前的手机功耗控制方面并没有突破性的进展,只有大电池可维持续航。在大电池的情况下会占用手机更多内部空间,将内部组件压缩的过于紧密就很容易出事,可以将手机内部比喻成电脑主机,机身内部在处理任务时CPU、内存等硬件会开始工作,处理拍照、游戏等任务时加速发热,不过一般处理器都有检测功能,发热到了一定程度会降频。

手机过热保护

手机过热保护但如果机身设计不合理,过于压缩机身内部的空间,使得手机散热不好,就有可能引发各种无法预知的安全问题。大多数智能手机厂商都十分清楚并考虑到了这些问题,所以很长一段时间以来,没有再一次发布“薄了又更薄了”的智能手机了。其实并不是厂商不愿意去做,而是为了用户的安全着想,同时技术瓶颈,迫使厂商们不得不放弃“极致轻薄”的设计理念。

3。更薄=更好吗?

在前几年,手机设计一味追求轻薄,甚至不少人以为越薄的手机越好。但作为一般普通用户来说,相信大家买手机首先考虑的因素应该不是手机有多薄,说实话那些一两毫米的差距在外观上根本没有太大区别。而大部分人购买智能机无非考虑的就是续航好不好、性能强不强、拍照好不好、外观漂不漂亮这几点因素,已经没有多少人关注手机薄不薄了。

电池续航

电池续航这些年智能手机发展肯定离不开更强的性能和更长的续航时间,所以“更薄”显得不那么重要了,厂商们也明白与其为那薄1mm去花成本研发,不如花在其他用户更关注的创新上。同时从这两三年的无数例子已经证明,“更薄”来之不易,而且“更薄”并不总是意味着“更好”,实际体验中“更薄”甚至有可能成为某些障碍,或者产生某些不可预知的后果。

总结:

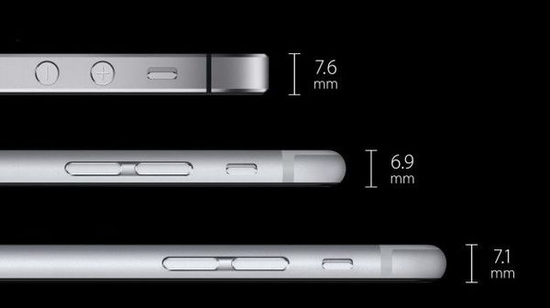

当然,现在手机厂商也并没有放弃在“轻薄”设计方面的探索,只是没有前几年那么激进。例如苹果公司之前推出的iPhone 6s机身为7.1mm,电池容量为1715mAh,而iPhone 7与iPhone 6s同样的机身大小与厚度,电池容量却升级到了1960 mAh。这正是苹果取消了3.5mm耳机孔而剩下的空间,所以取消3.5mm耳机孔也有不少公司力挺苹果的做法。

iPhone三代手机厚度

iPhone三代手机厚度当然,苹果公司将耳机孔的功能整合到Lightning接口中的做法目前还存在争议,并且宣称未来摆脱耳机插孔是必要的趋势,到底这一设计是否能成为未来的主流设计还需要时间来告诉我们答案。不过目前而言,大多反对这一设计的用户可能都是因为手中的耳机支持的都是3.5mm接口,不希望购买更昂贵的无线耳机或转换器。

对于小编个人而言,对音质没有太高的要求,所以对取消耳机孔换来更长的续航的设计还是比较支持的。现在轮到大家来谈一谈了,是希望厂商们牺牲耳机孔和电池容量去将机身设计的更轻薄,还是希望增加一点机身厚度换来更多续航呢?

关注本网官方微信 随时订阅权威资讯