β射线法颗粒物自动监测系统—— 一种更为方便的大气在线监测系统

近年来,随着我国社会经济的持续快速发展,区域性大气污染问题日趋严重,严重影响人体健康。细颗粒物,即PM2.5作为大气常规监测因子,已经得到环境监测部门的日益重视。国家环保部于2012年3月出台了新的《环境空气质量标准》,将PM2.5纳入空气质量指标体系,规定二类区(居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区)的PM2.5的24小时平均浓度限值为75μg/m3, 新标准于2016年1月1日全面实施。

对于细颗粒物的监测方法,主要有两大类:手工监测和自动监测。手工监测是利用颗粒物采样器连续抽取一定时间间隔(如24h)的大气,并用玻璃纤维或聚四氟乙烯滤膜将颗粒物截留,利用分析天平进行称重的分析方法。自动监测法是利用自动监测仪器连续采样并进行质量浓度计算的监测方法,按照测量原理的不同,可分为β射线法、振荡天平法和光散射法,从实际安装和运行情况来看,振荡天平法和β射线法的仪器应用较多,光散射法虽然时间分辨率高,但准确性较差,受颗粒物折射率与粒径形状影响较大,因此较少采用。但是振荡天平必须配备FDMS(滤膜动态测量系统)才适合用于PM2.5的监测,不仅安装和运行成本升高,仪器故障率也相对升高,不适合在我国南方湿度较大地区和污染严重的城市使用,因此β射线法在常规空气站中应用最为广泛。

一般而言,自动监测仪器的准确度要通过与手工方法进行比对来确定。手工监测法成本较低,但是费时、费力,如果缺乏相应的质量控制措施,容易引入较大的人为误差,适用于比对监测和PM2.5中特殊组分(如重金属和VOC等)的研究。随着采样器技术的发展,一些仪器生产厂家开发了具备自动换膜功能和多通道的颗粒物采样器,以适应自动化采样和特殊组分的颗粒物采样需求。

β射线法颗粒物自动监测系统基本原理

同位素放射物(如C14)发射出β粒子,当穿过一定厚度的吸收物质时,其强度随吸收厚度增加而逐渐减弱。当吸收物质厚度远小于β粒子的射程时,吸收近似满足如下关系:

I = I0 e-µmxm (1)

式中:I0——空白滤纸的β粒子记数值;

I ——β射线穿过沉积颗粒物的滤纸的β粒子记数值;

µm——质量吸收系数或质量衰减系数,单位为cm2/mg,对于同一吸收物质,µm与放射能量有关;

xm——质量厚度,单位为mg/cm2

测量时,抽气泵以一定的流量抽取被测空气,用切割器分离出不同空气动力学粒径的颗粒(例如PM2.5/PM10),并沉积在滤纸上。若流速为Q(单位为m3/h),采样时间为Δt(单位为h),滤纸上粉尘沉积区域面积为A(单位为cm2), 则测量得到的粉尘浓度为:

|

|

(2)

(2)

β射线法颗粒物自动监测系统系统组成

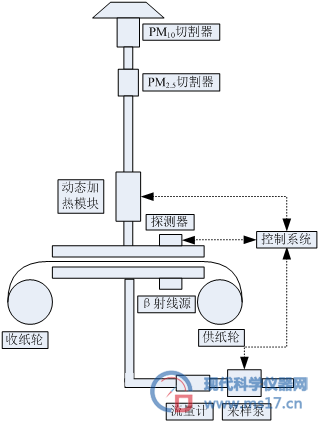

β射线法颗粒物自动监测系统主要由切割器、动态加热模块、质量检测模块、纸带传动模块、流量控制模块和控制软件组成,如图1所示。其工作过程如下:采样泵以恒定的流量将含尘空气抽入PM2.5切割头内,空气动力学直径小于2.5μm的颗粒物被分离出来,经过动态加热模块降低相对湿度后,被截留在后端的纸带上。采集一段时间后,纸带的尘斑部分通过传动模块移动到质量检测模块进行检测分析,再根据采样流量、采样时间和温度、压力等计算出PM2.5的平均浓度。

图1 β射线法PM2.5自动监测系统示意图

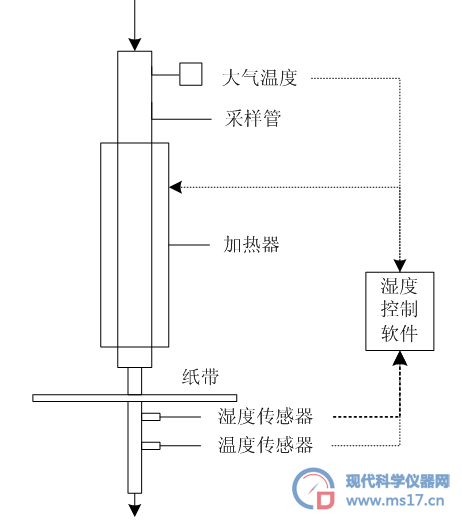

动态加热模块由大气温度传感器、气路温度/湿度传感器、加热器和湿度控制软件组成, 如图2所示。加热器位于滤膜之前的气路上,当空气中湿度较高时(>35%),智能加热器会对采样管路进行加热,以降低到达滤纸的气流的相对湿度,防止纸带上沉积的颗粒物会吸收水分,并引起β射线的衰减,造成测量结果比实际值偏高。

图2 动态加热系统示意图

当加热器加热温度过高,与环境温度的差值△T超过一定范围时,会引起纸带上沉积的PM2.5中半挥发性组分的损失,但是与湿度对测量的影响相比,这种损失可以忽略。在特殊监测中,可根据需要设定气路温度与环境温度的温差限值△T。

质量检测模块由β射线源和探测器组成。β射线源一般采用C-14,活度小于100μCi,探测器采用盖革管,盖革管的输出脉冲幅度大,对电源的稳定性要求较低,容易获得较高的信噪比,价格也相对便宜因此使用较多。

(资讯来源:《现代科学仪器》期刊,由“现代科学仪器网”官方发布,转载请注明来源)

关注本网官方微信 随时订阅权威资讯