固体废物浸出液中氰化物分析方法研究

固体废物浸出液中氰化物分析方法研究

陆喜红,徐荣,纪昳,胡晓乐

(南京市环境监测中心站,江苏 南京210013)

摘 要 目前针对固体废物浸出液中氰化物测定的标准方法尚未颁布,本文用纯水提取固体废物,经18±2小时翻转振荡,并用容量法或光度法进行浸出液中易释放及总氰化物的测定。经实验证明,浸出液需在4℃的冰箱内保存,并于24小时内分析,方法检出限范围为0.002~0.24mg/L。两类检出实际样品易释放氰化物RSD在6.9~10.5%,总氰化物RSD在3.4~9.9%;在浸出液中加标,易释放氰化物回收率范围分别为90.0%~97.0%,总氰化物加标回收率范围为86.7%~97.8%。该法检出限低,准确度、精密度高,操作性好,易于推广使用,是固体废物浸出液中氰化物测定的理想方法。

关键词 固体废物;浸出毒性;氰化物;分析方法

中图分类号 X833

Study on The Analytical Method for Leaching Toxicity of Cyanides in Solid Wastes

Lu Xihong, Xu Rong, Ji Yi, Hu Xiaole

( Nanjing Environmental Monitoring Center,Nanjing 210013,China )

Abstract The standard method for analyzing leaching toxicity of cyanides in solid wastes was not yet issued. Solid wastes were extracted by water, and after flip oscillation for 18±2 hours, the amount of cyanides in leachates were determined by volumetric method or photometric method. It was proved that the leaching liquid should be preserved under 4℃, and be analyzed within 24 hours. The results indicated that the detection limit was from 0.002 mg/L to 0.24mg/L , and the RSD was from 6.9 to 10.5%( easy to release cyanides ), and from 3.4 to 9.9%( total cyanides ). In spiked leaching liquid, the recovery of easy release cyanides was in the range of 90.0% ~ 97.0%, with total cyanides in the range of 86.7% ~ 97.8%. The method has advantages of high accuracy and good operation , and it is a good method to measure leaching toxicity of cyanides in solid wastes .

Key words Solid wastes; Leaching toxicity; Cyanides; Analytical method

氰化物是一种带有氰离子(CN-)或氰基(-C≡N)的化合物,可分为无机氰化物和有机氰化物两种,通常所称的氰化物都是无机氰化物。氰化物是一种剧毒物质,人若口服0.1g氰化钠,瞬间就能死亡。对其他动物或牲畜的致死剂量更小。职业性氰化物中毒主要是通过呼吸道,其次在高浓度下也能通过皮肤吸收。某些腈类化合物的分子本身具有直接对中枢神经系统的抑制作用[1-2]。环境中的氰化物主要来自工业“三废”,也有来自于含氰的杀虫剂或药剂污染。工业活动中使用氰化物较广泛,如电镀金矿等行业,产生的固体废物中含有大量的氰化物,固体废物如不加妥善收集、利用和处理处置,将会对周围大气、水体和土壤环境产生污染,危害生态环境和人体健康[3-4]。

《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB 5085.3-2007)[5]给出了固废浸出液中氰化物的鉴别标准,但目前尚无配套分析方法标准出台,国内文献亦未见相关报道在氰化物分析方面,国内外主要方法有容量法和分光光度法、离子色谱法、离子选择性电极法、流动注射法等。离子选择性电极法前处理繁琐,抗干扰能力弱,离子色谱及流动注射法设备价格高,普及率低。而容量法与分光光度法成本低、应用广泛,是氰化物测定的经典方法。本文参考《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》(HJ/T 299-2007)[6]及《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》(HJ 484-2009)[7],考虑氰化物的特性,构建了固体废物浸出液中氰化物含量的测定方法,该法检出限低,准确度、精密度高,操作性好,具有普遍适用性,易于推广使用。

1 实验部分

1.1主要仪器与试剂

翻转振荡装置,配套2 L广口提取瓶(34R4BFCl-Z3型,美国Millibore公司);

过滤装置:真空过滤器或正压过滤器(容积≥1 L);玻纤滤膜或微孔滤膜(孔径0.6 ~ 0.8 μm);

T6型新世纪紫外可见分光光度计,北京普析通用有限责任公司;

50.0 mg/L易释放氰化物标准溶液,中国计量科学研究院;

1000mg/L总氰化物标准溶液,用铁氰化钾配制,并用《土壤氰化物和总氰化物的测定分光光度法》[8](HJ 745-2015)附录A进行标定。

其他试剂均按照《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》(HJ 484-2009)配制。

1.2样品采集与保存

按照HJ/T 20[9]和HJ/T 298[10]的规定进行固体废物样品的采集和保存。

1.3固体废物浸出方法

固体废物的浸出方法参考《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》( HJ/T 299-2007) ,以纯水为浸提剂。

准确称取100 g固体废物样品置于2L提取瓶中,按液固比10:1(mL/g)加入纯水,盖紧提取瓶盖后摇匀。将提取瓶盖紧瓶盖后,固定在翻转式振荡装置上,调节转速为30±2r/min,振荡18±2h。振荡结束后,用压力过滤器过滤,收集浸出液,保存于洁净干燥容器,并加氢氧化钠固定,使其pH>12。

1.4浸出液分析方法

固体废物浸出液的分析方法参考《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》(HJ 484-2009)进行。按照该标准第一部分(样品的采集与制备)中“氰化氢的释放和吸收”,进行浸出液中易释放及总氰化物试样的制备。选择标准第二部分(样品分析方法)中方法1硝酸银滴定法、方法2异烟酸-吡唑啉酮分光光度法或方法3异烟酸-巴比妥酸分光光度法进行样品分析,并根据浸出液中氰化物含量的不同,对含量≥1.00 mg/L的浸出液,选择方法1;而对于氰化物含量<1.00 mg/L的浸出液,选择方法2或3进行分析。

2.结果与讨论

2.1固体废物浸出液的保存

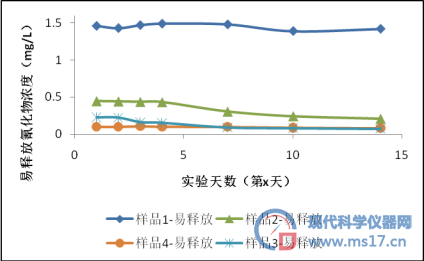

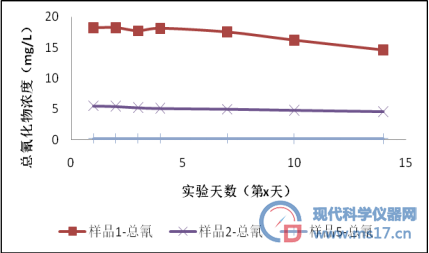

收集氰化物含量较高的金矿、电镀行业固废浸出液,编为样品1、样品2;取某污水处理厂活性污泥浸出液,在其中加入一定量的易释放标准溶液,并将该混合液编为样品3;此外,配制易释放及总氰化物标准使用溶液各一瓶,浓度分别为0.100、0.200mg/L,编为样品4、5。样品1至5的pH值都在12以上,并置冰箱4 ℃冷藏保存。间隔2-3天测定其中易释放、总氰含量,连续2周,结果分别见图1~图2。

图1 浸出液中易释放氰化物保存实验

图2 浸出液中总氰化物保存实验

可见,样品1、2中氰化物含量随时间的变化趋势并不相同。样品1中易释放氰化物较稳定,两周以后浓度下降幅度仅在5%以内,而样品2中的易释放氰化物,两周下降过半。样品1及2中总氰化物含量在两周后都下降了约20%。样品4、5浓度值在一周之内并无明显下降,两周后分别下降19.0%及12.5%。但是,样品3中易释放氰化物含量只能保持在24个小时的稳定性。

因此,为确保实验数据的准确性,浸出液需4℃的冰箱内保存,并于24小时内分析。

2.2样品前加标实验

浸出是可溶性组分通过溶解或扩散的方式从固体废物中进入浸出液的过程。选择污水处理厂活性污泥平行样品五份(平行1、平行2、平行3、平行4、平行5),在平行2、平行3中分别添加易释放及总氰化物标准溶液,按照1.3~1.4步骤进行浸出及测定;将平行4、5先按照1.3步骤进行浸出,再在浸出液中分别添加易释放及总氰化物标准溶液,按照1.4步骤进行测定。平行1用于测定样品易释放及总氰化物本底值,平行2、3用于考察前加标回收率,平行4、5用于考察后加标回收率。此外,以石英砂代替实际样品,同步进行比对实验,结果如下表所示。

表1 固废样品前加标实验结果统计表

|

样品类型 |

测定形式 |

称样量,g |

本底值,mg/L |

加标量,mg/L |

前加标回收率,% |

后加标回收率,% |

|

石英砂 |

易释放氰化物 |

100 |

ND |

0.200 |

95 |

94 |

|

总氰化物 |

100 |

ND |

0.500 |

92 |

97 |

|

|

活性污泥 |

易释放氰化物 |

100 |

ND |

0.200 |

5 |

88 |

|

总氰化物 |

100 |

ND |

0.500 |

16 |

93 |

由上表可见,在石英砂中进行前、后加标,易释放及总氰化物的回收率都在90%以上,证明了浸出及分析方法的准确性。但在活性污泥样品中进行易释放及总氰化物的前加标,两者回收率都在20%以下,而在该样品浸出液中加标,回收率可达85%以上。可见,由于固废样品粒径、吸附性、暴露于浸提剂的表面积等理化性质的差异较大,全程序加标回收率并不适用于所有样品浸出效率的表征,但可通过浸出液加标来考察分析方法的准确性。

2.3方法检出限及工作曲线

根据HJ168-2010[11]的要求,按1.3及1.4分析步骤,称取100g石英砂代替固废实际样品,添加低浓度标准溶液,加标量分别为:1.00mg/L(硝酸银滴定法)、0.008 mg/L(异烟酸-吡唑啉酮)及0.005 mg/L(异烟酸-巴比妥酸法),平行测定7次,计算结果的标准偏差S,按MDL=t(n-1,0.99)×S计算方法检出限,当n=7、置信度为99%时,t值取3.143。检出限及测定下限结果见表:

表2 方法检出限、测定下限测试数据表

|

方法名称 |

硝酸银滴定法 |

异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 |

异烟酸-巴比妥酸分光光度法 |

|

|

测定结果(mg/L) |

1 |

0.99 |

0.006 |

0.005 |

|

2 |

0.85 |

0.005 |

0.005 |

|

|

3 |

0.92 |

0.007 |

0.004 |

|

|

4 |

0.87 |

0.006 |

0.004 |

|

|

5 |

0.99 |

0.008 |

0.005 |

|

|

6 |

1.02 |

0.006 |

0.005 |

|

|

7 |

0.83 |

0.006 |

0.005 |

|

|

平均值(mg/L) |

0.92 |

0.006 |

0.005 |

|

|

标准偏差S(mg/L) |

0.077 |

0.00095 |

0.00049 |

|

|

t值 |

3.143 |

|||

|

检出限(mg/L) |

0.24 |

0.003 |

0.002 |

|

|

测定下限(mg/L) |

0.96 |

0.012 |

0.008 |

|

两种光度法的曲线点设置及校准曲线见表3(氰化物标准使用溶液浓度为1.00 mg/L)。

表3 校准曲线测定数据表

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

使用液加入量(mL) |

0.00 |

0.20 |

0.50 |

1.00 |

2.00 |

3.00 |

4.00 |

5.00 |

|

|

含量(μg) |

0.00 |

0.20 |

0.50 |

1.00 |

2.00 |

3.00 |

4.00 |

5.00 |

|

|

异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 |

吸光度 |

0.003 |

0.029 |

0.071 |

0.142 |

0.275 |

0.412 |

0.556 |

0.695 |

|

校准 曲线 |

y = 0.138x – 0.001 r = 0.9999 |

||||||||

|

异烟酸-巴比妥酸分光光度法 |

吸光度 |

0.001 |

0.033 |

0.089 |

0.169 |

0.349 |

0.521 |

0.701 |

0.877 |

|

校准 曲线 |

y = 0.175x – 0.003 r = 0.9999 |

||||||||

2.4实际样品测定

由于有检出氰化物固废样品并不常见,经综合筛选,选择两个代表性实际样品,分别编号为“固废样品1”及“固废样品2”用于方法精密度测试,并在浸出液中加标,进行准确度测试,结果如下表所示。其中,固废样品1浸出液的测定方法都为异烟酸-巴比妥酸分光光度法,固废样品2浸出液中易释放及总氰化物的分析方法分别为异烟酸-吡唑啉酮分光光度法及硝酸银滴定法。

表4 实际样品测定实验结果

|

序号 |

固废样品1 |

固废样品2 |

备注 |

|||||||

|

易释放 氰化物 |

总氰化物 |

易释放 氰化物 |

总氰化物 |

|||||||

|

样品 |

加标样品 |

样品 |

加标样品 |

样品 |

加标样品 |

样品 |

加标样品 |

|||

|

测定结果 (mg/L) |

1 |

0.017 |

0.039 |

0.028 |

0.045 |

0.178 |

0.367 |

3.55 |

6.39 |

|

|

2 |

0.022 |

0.036 |

0.022 |

0.038 |

0.180 |

0.388 |

3.39 |

6.47 |

|

|

|

3 |

0.020 |

0.039 |

0.026 |

0.042 |

0.188 |

0.381 |

3.28 |

6.12 |

|

|

|

4 |

0.018 |

0.035 |

0.024 |

0.044 |

0.196 |

0.394 |

3.33 |

6.14 |

|

|

|

5 |

0.019 |

0.038 |

0.023 |

0.041 |

0.213 |

0.393 |

3.51 |

6.61 |

|

|

|

6 |

0.022 |

0.039 |

0.022 |

0.039 |

0.200 |

0.396 |

3.28 |

6.22 |

|

|

|

平均值 |

0.020 |

0.038 |

0.024 |

0.042 |

0.193 |

0.387 |

3.39 |

6.33 |

|

|

|

RSD,% |

10.5 |

4.7 |

9.9 |

6.6 |

6.9 |

2.8 |

3.4 |

3.1 |

|

|

|

加标量μ(mg/ L) |

0.020 |

0.020 |

0.200 |

3.00 |

|

|||||

|

加标回收率Pi(%) |

90.0 |

86.7 |

97.0 |

97.8 |

|

|||||

|

分析方法 |

异烟酸-巴比妥酸分光光度法 |

异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 |

硝酸银滴定法 |

|

||||||

由表可知,“固废样品1”及“固废样品2”浸出液中易释放氰化物均值分别为0.020和0.193mg/L,总氰化物分别为0.024和3.39mg/L,两类样品易释放氰化物RSD在6.9~10.5%,总氰化物RSD在3.4~9.9%。在“固废样品1”及“固废样品2”浸出液中加标,易释放氰化物加标回收率范围分别为90.0%~97.0%,总氰化物加标回收率范围为86.7%~97.8%。

3结论

用纯水提取固体废物,经18±2小时翻转振荡,并用容量法或光度法进行浸出液中易释放及总氰化物的测定。经实验证明,浸出液需在4℃的冰箱内保存,并于24小时内分析,方法检出限分别为0.24mg/L(硝酸银滴定法)、0.003mg/L(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)及0.002 mg/L(异烟酸-巴比妥酸分光光度法)。在石英砂中进行前、后加标,易释放及总氰化物的回收率都在90%以上;但在活性污泥样品中进行前加标,两者回收率都在20%以下,而在该样品浸出液中加标,回收率可达85%以上。两类有检出实际样品易释放氰化物RSD%在6.9~10.5%,总氰化物RSD%在3.4~9.9%(n=6);在浸出液中加标,易释放氰化物回收率范围分别为90.0%~97.0%,总氰化物加标回收率范围为86.7%~97.8%。该法检出限低,准确度、精密度高,操作性好,具有普遍适用性,易于推广使用,是固体废物浸出液中氰化物测定的理想方法。

参考文献

[1] 陈琨. 流动注射法测定固体废物中的总氰化物[J]. 广州化工, 2014,42(14):137-139.

[2] 邱小平等. 我国金矿生产中的氰化物与环境保护[J]. 西安矿业学院学报,1997,17(4):135-348.

[3] 张大同,高素萍等. 金矿尾矿及废水中氰化物的处理研究进展[J]. 山西冶金,2016,161(3):48-51.

[4] 宋伟胜,张士兵等. 电镀厂预防氰化物中毒的安全对策措施[J]. 广东化工,2014,41(277):130-131.

[5] GB 5085.3-2007 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》[S]

[6] HJ/T 299-2007《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》[S]

[7] HJ 484-2009 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》[S]

[8] HJ 745-2015 《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》[S]

[9] HJ/T 20-1998 《工业固体废物采样技术规范》[S]

[10] HJ/T 298-2007 《危险废物鉴别技术规范》[S]

[11] HJ 168-2010 《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》[S]

(资讯来源:《现代科学仪器》期刊,由"现代科学仪器网“官方发布转载请注明来源)

关注本网官方微信 随时订阅权威资讯

、

、