中美独立病理中心PK!为何美国独立病理中心独占鳌头

【核心介绍】行业动态不久前,国家卫计委批准了5类独立设置医疗机构的消息,包括医学检验实验室、病理诊断中心、医

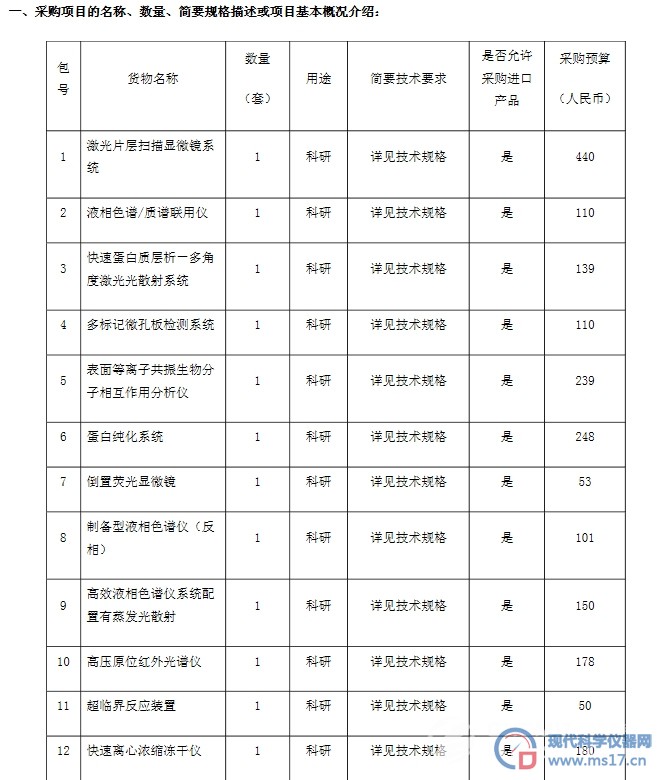

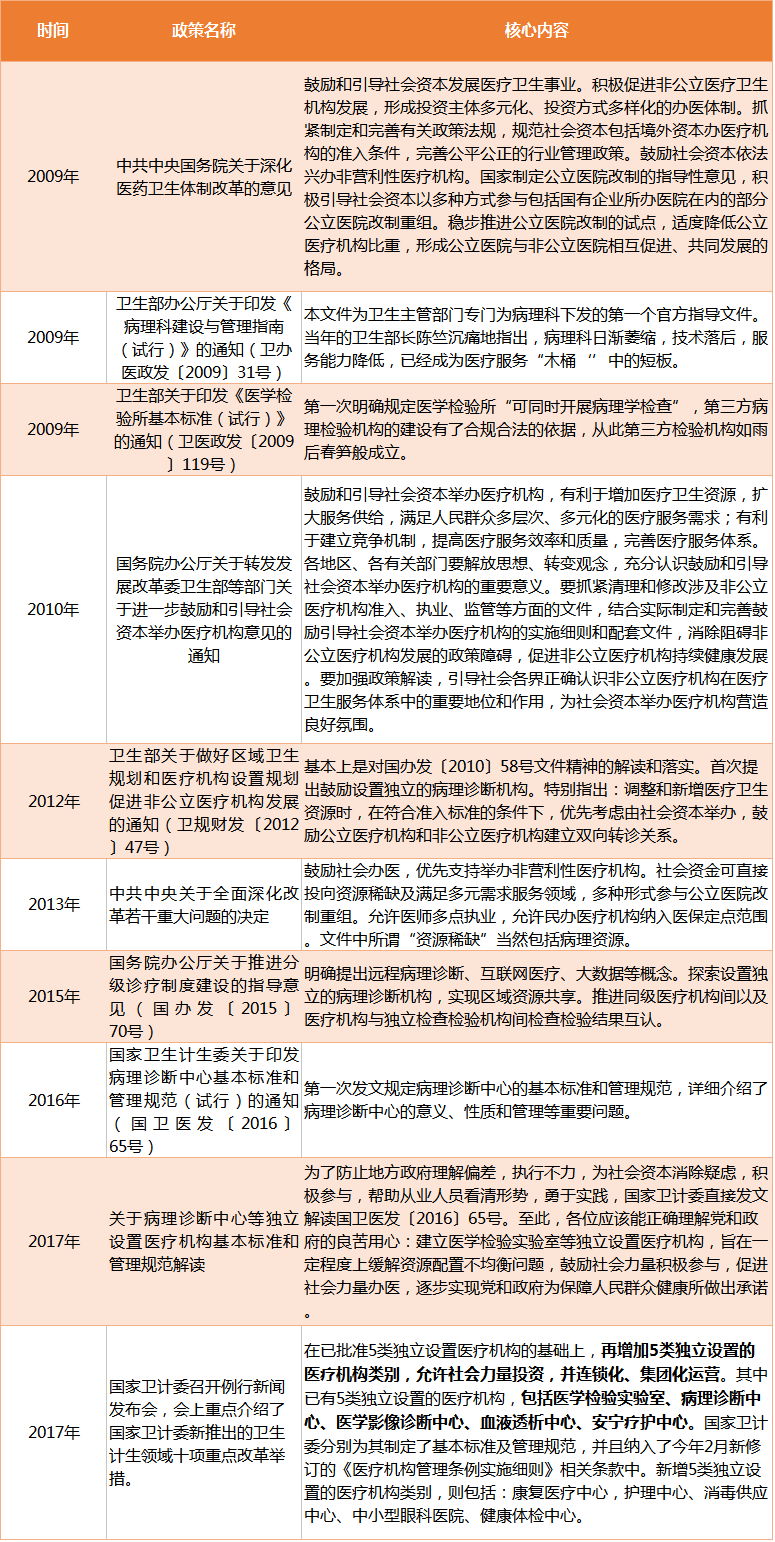

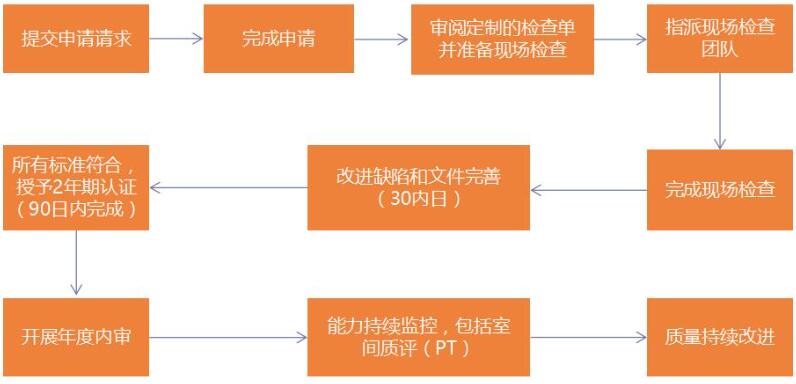

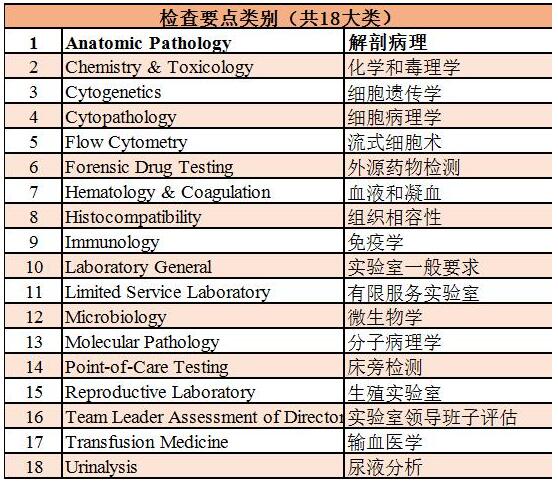

行业动态不久前,国家卫计委批准了 5 类独立设置医疗机构的消息,包括医学检验实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、血液透析中心、安宁疗护中心,似乎为中国的病理现状注入了“强心剂”。 一直以来,美国把病理学称为病理乃医学之本“,把病理医生称为医生的医生;而中国的病理学的现状:高风险、低收入、医师缺口大,部分基层医院不重视?活像一个冷门学科。 两种截然不同的态度,也就决定了病理领域的发展轨迹。先看一组数据:我国独立医学检验实验室的市场份额占整体医学检验市场规模不足5%;相较之下,日本、欧洲、美国的这一比例则高达 67%、50%和35%。据美国LabCrop年报数据显示,2016年,美国临床实验室检测行业的收入约为80亿美元。 这里所说的独立医学检验实验室又被称为第三方医学检验机构,和传统的医院检验科不同的是,该实验室属于单独设置的医疗机构,为独立法人单位,独立承担相应的法律责任,和医院没有关联。 为什么美国独立病理中心发展这么迅速?在政策和行业标准上,又有何不同?本文主要以美国为例,呈现美国和中国独立病理中心相关概念及认证标准等内容。 病理科与检验科的概念差异 从概念上来区分,对于病理诊断而言,关于”实验诊断学(laboratory diagnoses)“的临床科室在中国叫检验科(Dept. of clinical laboratory medicine),美国则是在病理科(Dept. of pathology)里有一个临床检验的分支。因此美国医院的病理科相当于中国的检验科和病理科合在一起。 美国医院病理科主体工作人员分病理技术(technician)和病理医师(doctor)两类,人数上病理技术师明显多于病理医师。 国内将医学检验业务分为医学诊断和病理检验两大类,由于单独的病理检验实验室市场较窄,许多企业都是以涵盖医学检验业务的独立医学检验实验室形式为主,病理是提供医学检验服务的一部分。 对于欧美许多发达国家而言,病理诊断是危重病诊治的重要一环,在国内病理科医生还被与检验科医生混为一谈的情况下,国外在病理诊断环节的审核、人才培养,已严格、细致到了淋漓尽致的地步。 拿癌症生存率来说,中国的平均癌症五年生存率为30.9%,美国的平均癌症五年生存率为66.9%,而美国的顶级癌症医院大部分癌症五年生存率可达80%以上。究其原因是国外把病理诊断当作是非常最重要一环。 含有病理检测、诊断的机构分三类 从美国的案例看,含有病理检测、诊断的机构看,大致分为三类: 一是独立的第三方医学检验实验室,也包括小部分业务单一的独立病理中心,主要提供各类疾病的病理检测和诊断业务,有通过认证的实验室场地与器械; 二是各类大学内设的病理实验室,在开设病理学的大学或医学院内,一般都设有单独的病理实验室供学生进行科研及实践,同时提供对外检测服务,包括哈佛医学院、UCLA等知名大学都有独立的病理实验室; 三是医疗中心或医院独立出去的病理科及病理诊断中心,在肿瘤治疗中心及大型医院内,将专门的病理科或单独的病理中心服务独立于医院之外,是一种趋势。这类机构与第一类独立病理中心的区别在于这类病理中心属于附属机构,由医院或医疗中心统一运营,如安德森癌症诊疗中心和梅奥诊所都配备有病理诊断中心。 这一点和国内涉及病理诊断与检测机构类似。在中国涉及病理诊断与检测可也可以分为三类:第三方医学检验实验室、医疗机构、大学病理实验室。其中全国最大的区域病理会诊中心是集中在医疗机构内。 例如,2011年卫生部医管司在北京主持召开了”肿瘤病理远程会诊试点工作启动会“。会上宣布北京协和医院病理科、四川大学华西医院病理科和浙江大学附属第二医院病理科成为全国的三个区域性病理会诊中心,并受了牌。同时,还确定了19个省级远程病理会诊中心和61家远程病理会诊试点医院,华西医院病理科也是四川省的远程病理会诊中心。 病理发展:政策是驱动力 经动脉网整理发现,影响美国和中国的病理中心的发展相同因素都离不开政策的驱动。不仅如此,就独立病理中心而言,医疗保险也对美国的影响深远。 A、美国政策驱动病理中心连锁化 从1960年到1980年,美国的年医疗总支出从269亿美元增长到了2472亿美元,占美国当年GDP的比例也从5.1%提高到了8.9%。到了1995年,这一比例已经达到了13.6%。 为了减轻医疗支出的负担,从20世纪80年代初开始,美国进入医保控费阶段,美国政府和商业医疗保险机构侧重于控制成本,利用包括通过改变医疗保健服务的报销(例如,从服务费转为资本补贴),改变医疗保险政策(如医疗福利设计)等手段,试图控制医疗支出。 受医疗保险政策的影响,医院控制成本的压力增加,也促使他们将更多的检验项目外包给运营成本更低的独立实验室。到了20世纪80年代中,医院占临床检验市场60%左右的份额,私人诊所占20%左右的份额,而独立实验室占20%左右的份额。 加上20世纪80年代,美国《临床检验改进修正法案》(CLIA)出台,将医学检验规范法制化,使得大型高质量的独立医学实验室迅速取代了小型实验室。相比医院检验科,独立医学检验机构因为规模效应,具有高效、高质、低成本的优势。 在付费方面,诊断领域的控制方式包括按病种付费及总额付费,这两种付费方式使医院注重医疗成本,将成本高的检验项目外包给独立实验室,同时门诊检验也更多外送到独立实验室,医院检验数量减少12%。 私人诊所检验项目少,成本高,医保对诊所实验室检验采取不报销或者报销额低于其成本,促使大量私人诊所关闭其检验实验室,将标本外送给独立实验室。此外,检验实验室标准提高增加了实验室运行成本,也淘汰了部分诊所实验室。 独立实验室近一半业务来自于门诊外包的常规检验,到90年代中期,美国的独立实验室市场呈现LabCrop和Quest两大寡头竞争的局面。 在病理中心,关键设备和试剂的管理也相当重要。FDA也曾经宣布可能影响临床实验室检测业务的指导措施,包括通过增加临床实验室自建项目(”LDT“)的监管,即将LDT项目按照Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类的风险程度区分,由不同的机构监管。 B、中国病理政策颁布时间的回顾 而在中国,随着国家卫计委陆续发布了关于鼓励社会办医、落实病理诊断中心基本标准和管理规范通知等多部鼓励病理发展的政策。具体如下:

行业动态不久前,国家卫计委批准了 5 类独立设置医疗机构的消息,包括医学检验实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、血液透析中心、安宁疗护中心,似乎为中国的病理现状注入了“强心剂”。 一直以来,美国把病理学称为病理乃医学之本“,把病理医生称为医生的医生;而中国的病理学的现状:高风险、低收入、医师缺口大,部分基层医院不重视?活像一个冷门学科。 两种截然不同的态度,也就决定了病理领域的发展轨迹。先看一组数据:我国独立医学检验实验室的市场份额占整体医学检验市场规模不足5%;相较之下,日本、欧洲、美国的这一比例则高达 67%、50%和35%。据美国LabCrop年报数据显示,2016年,美国临床实验室检测行业的收入约为80亿美元。 这里所说的独立医学检验实验室又被称为第三方医学检验机构,和传统的医院检验科不同的是,该实验室属于单独设置的医疗机构,为独立法人单位,独立承担相应的法律责任,和医院没有关联。 为什么美国独立病理中心发展这么迅速?在政策和行业标准上,又有何不同?本文主要以美国为例,呈现美国和中国独立病理中心相关概念及认证标准等内容。 病理科与检验科的概念差异 从概念上来区分,对于病理诊断而言,关于”实验诊断学(laboratory diagnoses)“的临床科室在中国叫检验科(Dept. of clinical laboratory medicine),美国则是在病理科(Dept. of pathology)里有一个临床检验的分支。因此美国医院的病理科相当于中国的检验科和病理科合在一起。 美国医院病理科主体工作人员分病理技术(technician)和病理医师(doctor)两类,人数上病理技术师明显多于病理医师。 国内将医学检验业务分为医学诊断和病理检验两大类,由于单独的病理检验实验室市场较窄,许多企业都是以涵盖医学检验业务的独立医学检验实验室形式为主,病理是提供医学检验服务的一部分。 对于欧美许多发达国家而言,病理诊断是危重病诊治的重要一环,在国内病理科医生还被与检验科医生混为一谈的情况下,国外在病理诊断环节的审核、人才培养,已严格、细致到了淋漓尽致的地步。 拿癌症生存率来说,中国的平均癌症五年生存率为30.9%,美国的平均癌症五年生存率为66.9%,而美国的顶级癌症医院大部分癌症五年生存率可达80%以上。究其原因是国外把病理诊断当作是非常最重要一环。 含有病理检测、诊断的机构分三类 从美国的案例看,含有病理检测、诊断的机构看,大致分为三类: 一是独立的第三方医学检验实验室,也包括小部分业务单一的独立病理中心,主要提供各类疾病的病理检测和诊断业务,有通过认证的实验室场地与器械; 二是各类大学内设的病理实验室,在开设病理学的大学或医学院内,一般都设有单独的病理实验室供学生进行科研及实践,同时提供对外检测服务,包括哈佛医学院、UCLA等知名大学都有独立的病理实验室; 三是医疗中心或医院独立出去的病理科及病理诊断中心,在肿瘤治疗中心及大型医院内,将专门的病理科或单独的病理中心服务独立于医院之外,是一种趋势。这类机构与第一类独立病理中心的区别在于这类病理中心属于附属机构,由医院或医疗中心统一运营,如安德森癌症诊疗中心和梅奥诊所都配备有病理诊断中心。 这一点和国内涉及病理诊断与检测机构类似。在中国涉及病理诊断与检测可也可以分为三类:第三方医学检验实验室、医疗机构、大学病理实验室。其中全国最大的区域病理会诊中心是集中在医疗机构内。 例如,2011年卫生部医管司在北京主持召开了”肿瘤病理远程会诊试点工作启动会“。会上宣布北京协和医院病理科、四川大学华西医院病理科和浙江大学附属第二医院病理科成为全国的三个区域性病理会诊中心,并受了牌。同时,还确定了19个省级远程病理会诊中心和61家远程病理会诊试点医院,华西医院病理科也是四川省的远程病理会诊中心。 病理发展:政策是驱动力 经动脉网整理发现,影响美国和中国的病理中心的发展相同因素都离不开政策的驱动。不仅如此,就独立病理中心而言,医疗保险也对美国的影响深远。 A、美国政策驱动病理中心连锁化 从1960年到1980年,美国的年医疗总支出从269亿美元增长到了2472亿美元,占美国当年GDP的比例也从5.1%提高到了8.9%。到了1995年,这一比例已经达到了13.6%。 为了减轻医疗支出的负担,从20世纪80年代初开始,美国进入医保控费阶段,美国政府和商业医疗保险机构侧重于控制成本,利用包括通过改变医疗保健服务的报销(例如,从服务费转为资本补贴),改变医疗保险政策(如医疗福利设计)等手段,试图控制医疗支出。 受医疗保险政策的影响,医院控制成本的压力增加,也促使他们将更多的检验项目外包给运营成本更低的独立实验室。到了20世纪80年代中,医院占临床检验市场60%左右的份额,私人诊所占20%左右的份额,而独立实验室占20%左右的份额。 加上20世纪80年代,美国《临床检验改进修正法案》(CLIA)出台,将医学检验规范法制化,使得大型高质量的独立医学实验室迅速取代了小型实验室。相比医院检验科,独立医学检验机构因为规模效应,具有高效、高质、低成本的优势。 在付费方面,诊断领域的控制方式包括按病种付费及总额付费,这两种付费方式使医院注重医疗成本,将成本高的检验项目外包给独立实验室,同时门诊检验也更多外送到独立实验室,医院检验数量减少12%。 私人诊所检验项目少,成本高,医保对诊所实验室检验采取不报销或者报销额低于其成本,促使大量私人诊所关闭其检验实验室,将标本外送给独立实验室。此外,检验实验室标准提高增加了实验室运行成本,也淘汰了部分诊所实验室。 独立实验室近一半业务来自于门诊外包的常规检验,到90年代中期,美国的独立实验室市场呈现LabCrop和Quest两大寡头竞争的局面。 在病理中心,关键设备和试剂的管理也相当重要。FDA也曾经宣布可能影响临床实验室检测业务的指导措施,包括通过增加临床实验室自建项目(”LDT“)的监管,即将LDT项目按照Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类的风险程度区分,由不同的机构监管。 B、中国病理政策颁布时间的回顾 而在中国,随着国家卫计委陆续发布了关于鼓励社会办医、落实病理诊断中心基本标准和管理规范通知等多部鼓励病理发展的政策。具体如下:

关注本网官方微信 随时订阅权威资讯